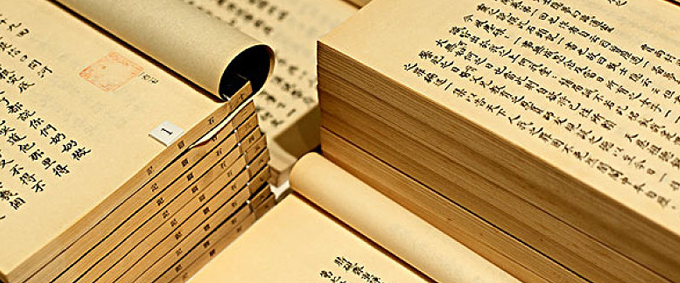

楹联简介

楹联是题写在楹柱上的对联,亦指对联,是我国一种独特的文学艺术形式。它始于五代,盛于明清,迄今已有一千多年的历史。

早在秦汉以前,我国民间过年就有悬挂桃符的习俗。所谓桃符,即把传说中的降鬼大神“神茶”和“郁垒”的名字,分别书写在两块桃木板上,悬挂于左右门,以驱鬼压邪。这种习俗持续了一千多年,到了五代,人们才开始把联语题于桃木板上。据《宋史蜀世家》记载,五代后蜀主孟昶“每岁除,命学士为词,题桃符,置寝门左右。末年(公元九六四年),学士幸寅逊撰词,昶以其非工,自命笔题云:新年纳余庆,嘉节号长春。”这是我国最早出现的一副春联。宋代以后,民间新年悬挂春联已经相当普遍,王安石诗中“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”之句,就是当时盛况的真实写照。由于春联的出现和桃符有密切的关系,所以古人又称春联为“桃符”。

一直到了明代,人们才始用红纸代替桃木板,出现我们今天所见的春联。据《簪云楼杂话》记载,明太祖朱元璋定都金陵后,除夕前,曾命公卿士庶家门须加春联一副,并亲自微服出巡,挨门观赏取乐。尔后,文人学士无不把题联作对视为雅事。入清以后,对联曾鼎盛一时,出现了不少脍炙人口的名联佳对。

随着各国文化交流的发展,对联还传入越南、朝鲜、日本、新加坡等国。这些国家至今还保留着贴对联的风俗。

对联是由律诗的对偶句发展而来的,它保留着律诗的某些特点。古人把吟诗作对相提并论,在一定程度上反映了两者之间的关系。对联要求对仗工整,平仄协调,上联尾字仄声,下联尾字平声。这些特点,都和律诗有某些相似之处,所以有人把对联称为张贴的诗。但对联又不同于诗,它只有上联和下联一般说来较诗更为精炼,句式也较灵活,可长可短,伸缩自如。对联可以是四言、五言、六言、七言、八言、九言,也可以是十言、几十言。在我国古建筑中,甚至还有多达数百字的长联。对联无论是咏物言志,还是写景抒情,都要求作者有较高的概括力与驾御文字的本领,才可能以寥寥数语,做到文情并茂,神形兼备,给人以思想和艺术美的感受。